文|张莹

梁晓声、蔡崇达、施战军、董宇辉在“与辉同行”直播间共话“我的文学之路”,两个小时的文学碰撞,碰撞出1663万元的营业额。

有人说,上次文学这么火,还是上世纪80年代。

这场直播被称作文学盛宴一点不为过。

直播间峰值63万人,平均留存52万人,销售《人民文学》7.7万余套,销售额1663万元。

我见证了这一文学盛况,我也久违地从直播间订阅了2024年《人民文学》,因为他们的话打动了我,唤醒了我:

有多久没有读文学?

那是久违的年轻时代文字饥渴的记忆;

那是当得手一本文学期刊,急迫地嗅着油墨馨香的美好;

那是邮件车马都慢的岁月,打开美好世界的一扇门。

梁晓声,著名作家,去年爆火的电视剧《人世间》的原著作者。

梁晓声之于60后、70后,更是有影响力的作家,他的小说《今夜有暴风雪》《雪城》因电视剧而广为流传。

谈及和《人民文学》的渊源,他说《父亲》在《人民文学》发表之后,第二年便荣获“全国短篇小说奖”。

梁晓声一直将《人民文学》称为作家群体的一片写作高地。

蔡崇达,中年作家,他的散文集《皮囊》,创下了400万销量的现象级出版奇迹。

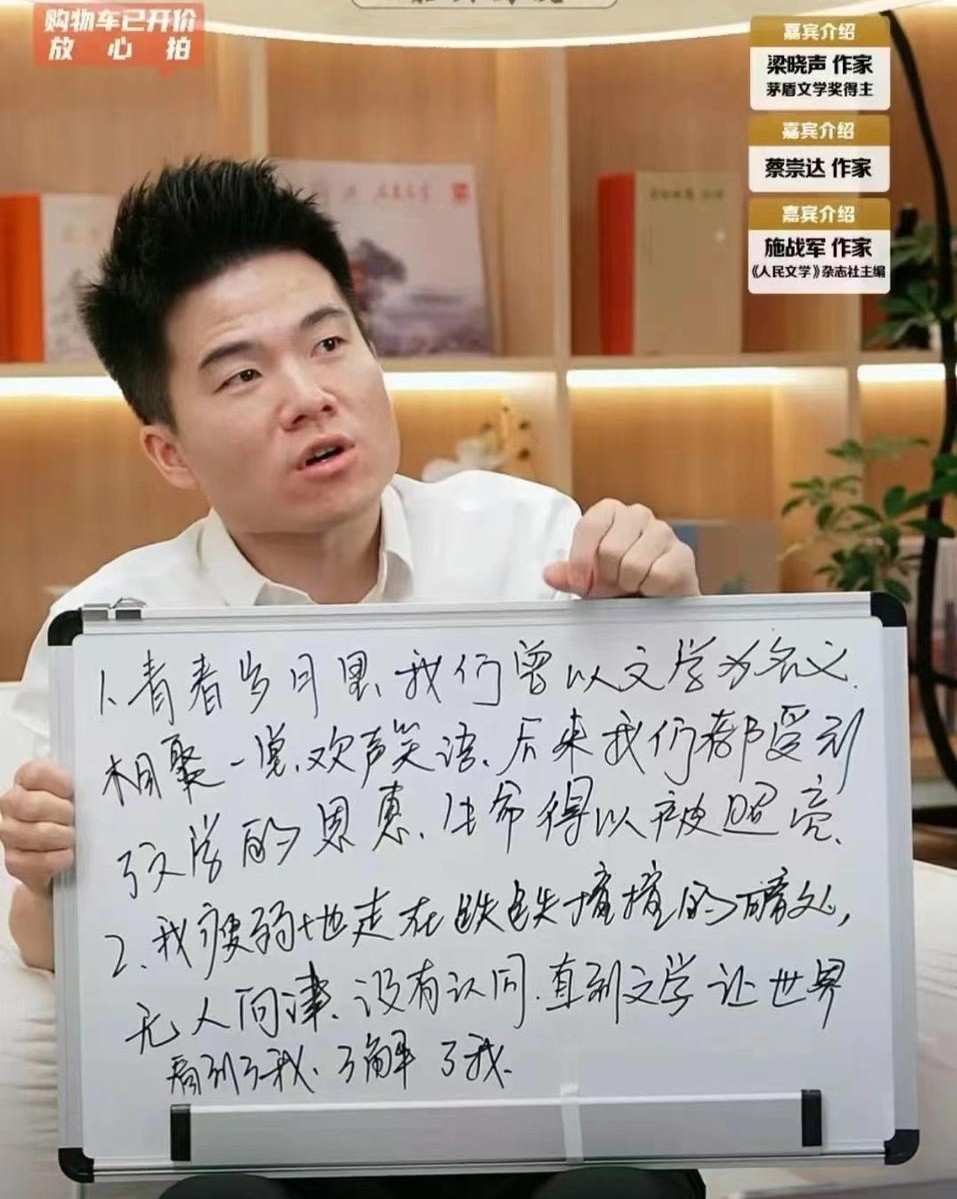

在“我的文学之路”的直播中,蔡崇达讲述了文学的光,穿透很多障碍,沐浴着他,让他生长的人生经历。

被文学拯救的蔡崇达,曾经沐浴着文学的理想,在闽南的一个小镇子里,17岁时筹钱去北京参加《人民文学》举办的作文大赛,坐了54个小时的绿皮火车,以一篇《心灵之旅》征服了评委,获得一等奖。

那个追逐文学的孩子,在北京长安街打通了校长的电话。

校长难以置信,以为他疯了,找一个在北京动物园批发市场卖衣服的老乡过去抚慰他“孩子,没事”。

当看到他真的得了一等奖,老乡紧紧拥抱了蔡崇达。

那令人感动的画面,蔡崇达尽管讲了无数遍,至今仍然激励感动着一批又一批人。

文学的光此时穿透黑暗、迷雾,链接起很多人的信念。

我想,我是在哪一刻下单2024年《人民文学》的呢?

文学期刊,对60后、70后来说,是遥远而美好的记忆。

那时的我们,谁没有订阅一两本文学期刊呢?

《人民文学》《收获》《新华文摘》《中篇小说选刊》都是我们耳熟能详的名字。

文学的热潮洗礼着我们:

我会为张贤亮的《绿化树》,走遍所有邮局、杂志摊寻找《十月》;

我会在拿到新一期《新华文摘》废寝忘食地阅读。

当《人民文学》亮相直播间的时候,蓦然发现,我们与文学几乎走失了。

《人民文学》主编施战军一落座,就说他是来直播间人海寻亲的。希望为杂志找到更多更好的读者,“找到更多能够和我们产生共情的读者。”

这些年,在多元文化环境中,新的文化样式也层出不穷,人们对文学的感知,不再仅限于文学期刊,它的文学普及、发现功能式微。

但一场直播,唤起了很多人的文学记忆:

这样严谨的文字输出,是文学的严选,更是传统,它承载着文学的创作、交流、分享、创新,只不过和几十年前相比,它缩小了圈子。

“寻亲”,精准地击中了这次直播的文化属性。

施战军在直播间谈到,创办于1949年10月25日的《人民文学》,一直被视为当代文学的晴雨表,几代作家从《人民文学》开始,进入当代文学,所以《人民文学》必须保持自己的高品质。

在编辑阿来的《瞻对》时,施战军感觉题材很让人感动,但稿子中的史料必须查证,找了很多部门,各种档案馆,包括故宫都去寻访过,这部作品发表后,成为非虚构里程碑式的巨作;

2024年第一期,《人民文学》发表了柳青70年前的一部长篇小说《在旷野里》,1951年的生活,1953年写的,柳青很珍爱这部小说,留给了女儿。

去年7月施战军拿到手稿,很激动,文字中触摸到当时作者对国家、对乡村、对土地、对老百姓的感情,他用半年多的时间,编好校对好,赶上今年第一期发表。

梁晓声说,《人民文学》的错字率是万分之零点几。施战军接话说,是0.03。

梁晓声又说,每年登上人民文学的年轻作家有一百位左右,他们的文学之路就此开始了。

此时,很多蹲守直播间的观众也许和我一样,点击了购买按键,渴望再次拥有这样一本堪称文学严选的杂志。

这场直播意犹未尽地结束时,呈现了很温馨的画面:

蔡崇达站起来,本来要走了,马上想起来,我们还没有催婚嘞,我们是带着任务来的!

梁晓声马上也想起来了,对董宇辉说,工作重要,家庭也重要。

这些阳春白雪的文学领军人物,突然接了地气,他们不仅仅是随便八卦的说辞,而是爱才、惜才,是感谢董宇辉用他的影响力,链接了文学和大众,让更多的人又看到了文学。

2024年的《人民文学》,目前在“与辉同行”直播间已经卖出了13.6万套,将有数百万人由此遇见文学。

一场直播,成了文化传播的盛宴,文学再次以这样的方式,去温暖一代又一代人。

董宇辉担当了文化的传播者和推动者,在这个时代更有意义。